多様性に対するデザインの考え方

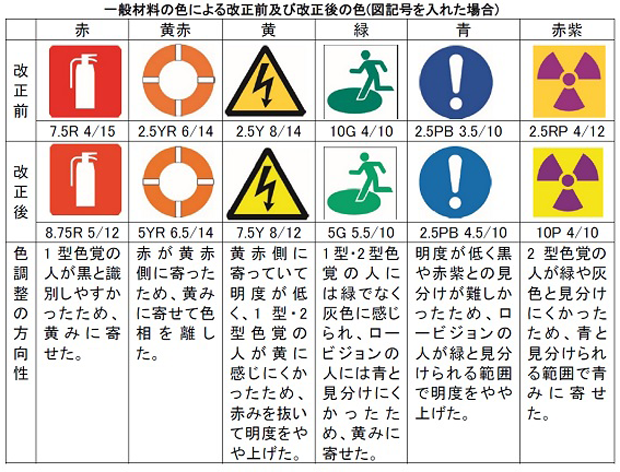

みなさんは上の図 ↑↑↑ をご覧になって、

これら見慣れた交通標識ですが、図の上と下で色が少しだけ違っています。

ほんの印刷の出具合の差ほどとも言えてしまいそうな僅かな差ですが、

実はこれだけでもかなり大きな変化が生まれるのだそうです。

これら交通標識に用いられている色、

安全や進行などを表す緑や青、危険や停止を表す赤、

注意を喚起する黄色、などに代表される「安全色」と言われる色は

すべてJIS規格(日本工業規格)にてその基準・推奨となる色味が明確に定められており、

昨年これらが改正され、多くの色が新しくなりました。

上の標識の色の違いは、実はこれによる色の違い(改正前:上/後:下)になっています。

この改正は全国300万人〜500万人ともいわれる、色弱の方の色の見え方への配慮を深め、

様々な色の見え方・感じ方の人に対し、より多くの人々が同じように 「安全色」を認識できることを目的とした改正だそうです。

多くの一般色覚者にとってはさほどでないこの色の差ですが、これによって、

ある人にとっては、まったく色味の感じなかった標識が鮮やかに見えるようになったり、

またある人にとっては、まったく同一に見えていた色にはっきりとした差が生まれたり、

色弱をもつ方にとってはかなり大きな違いが、暮らしのなかに生まれることになるそうです。

国籍や人種、文化、性別、LGBTや同性婚など

ダイバーシティを大切にした整備や取り組みが世界的に進んできている昨今ですが、

この色の改正も、色弱の方などの一般色覚とは異なる見え方も「多様性」と捉えたことによる

色のダイバーシティ、色のUD(ユニバーサルデザイン)ともいえる取り組みで

これは世界に先駆けて、日本が一歩進んだ取り組みの例となっているようです。

早いもので来年には東京オリンピックが控え、世界の注目を集めることになる

東京近郊では特に、今回のこの色改正に伴って交通標識や街中の看板などが

どんどん変わっていくかもしれないですね。

我々の仕事においても、近くはないかもしれませんが

決して遠い話でもないかと思います。

こと商品開発分野においては、 JIS規格の改正ということで少なからず影響はあるかもしれませんし、 先述のような社会的な流れに対しての側面においても、 自社製品にそういったスタンスまでを込められるというのは 企業姿勢のアピールにもなり得たりするかと思いますし、

そういったことを弊社サイドからリードして提案できるようであったら、

より高い次元でクライアントの役に立てる →より頼りにしていただけるような存在となれたりするのかなとも思います。

デザイナーとしては、グラフィックなどのセンス、 スキル、クオリティなどを磨いていくことも大事ですが、

そういった小手先の問題とは別の、どうやってより高い次元で クライアントの・世の中の役に立てるのか、といったような

「なにかのための力になり得る」ことも大切に考えていかねばな、などと改めて考えさせられます。

普段の仕事において(グラフィック)デザイン性や企画性に力を注ぎ、 よいものをつくることも大切にしながら、こういった世の中の流れなどにも敏感でいることで、

そこに社会的な役割であったり、意味だったりまでを含めた

より深い提案・価値のある提案をできるようでいなければな、と思います。

T.S

(画像:経済産業省ニュースリリースより)